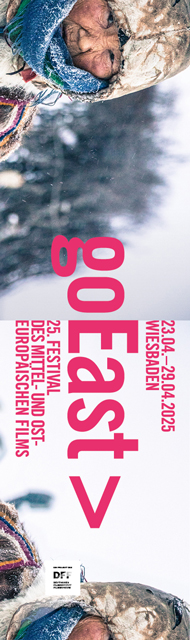

Nahaufnahme von Jean-Pierre Darroussin

Jean-Pierre Darroussin in »Die Gleichung ihres Lebens« (2023). © TS Productions / Michael Crotto

Jean-Pierre Darroussin war lange der geborene Ensembleschauspieler, ein absolut zuverlässiger Nebendarsteller – bis man seine würdevolle Unscheinbarkeit auch für Hauptrollen entdeckte

Talent lässt sich nicht in Dezibel messen. Dennoch haben Kritiker eine Vorliebe für Darsteller, die sich auf die leisen Töne verstehen. Zumindest loben sie derlei Zurückhaltung gern, da sie der Ausweis einer Sensibilität zu sein scheint, die kein Aufhebens um sich macht, sondern eine Figur mit Achtsamkeit herstellt.

Im Gegenzug hat natürlich auch das Leise sein nicht immer uneitles eigenes Pathos. Jean-Pierre Darroussin ist ein Schauspieler, dem nichts Rechthaberisches eignet. Vielmehr stellt das Leise für ihn ein Register dar, das viele Facetten eröffnet. Ihm genügt es, seine Stimme nur ein wenig zu modulieren, um die Wahrnehmung seiner Charaktere brüsk zu verändern. In »Die Gleichung ihres Lebens« verkörpert er einen berühmten Mathematiker, der seine begabte Doktorandin Marguerite (Ella Rumpf) hingebungsvoll fördert. Dass er hohe Ansprüche an seine Studenten richtet und diesen unmissverständlich klarmacht, wenn sie ihnen nicht genügen, wird in der Vorlesung deutlich, mit der Anna Novions Film ihn vorstellt. Sein süffisanter Sarkasmus bereitet uns freilich nicht auf die Härte vor, mit der seine Schülerin konfrontiert wird, als ihr bei der Verteidigung ihrer These ein Fehler unterläuft. Darroussins Stimme muss die Tonlage nicht wechseln, damit sie plötzlich kalt und nüchtern wirkt. Marguerites Welt stürzt in sich zusammen, sie will mit der Mathematik brechen. Sie entdeckt andere, lebensbejahende Seiten an sich. Ihr Doktorvater kann es derweil nicht ertragen, dass sie ihr Talent vergeudet. Ihr Scheitern geht auch auf sein eigenes Versagen zurück. Darroussin muss seine Figur fortan rehabilitieren: Sie muss hinzulernen. Das verlangt Demut und Entschlossenheit. Einem weniger einnehmenden Schauspieler würde dieser Prozess nicht gelingen.

Aber Darroussin bringt jenes gleichsam selbstlose Feingefühl mit, das ihn seit 40 Jahren zu einer zuverlässigen Präsenz im französischen Film hat werden lassen. Er hinterfragt seine Charaktere mit unerbittlicher Sanftmut. Auf den ersten Blick eignet ihnen Seelenruhe. Die heiter glimmende Güte und Lebenszuversicht, die er in den Filmen von Robert Guédiguian oder als listiger Kommissar in »Le Havre« ausstrahlt, bezeugen dies. Turbulenzen, so scheint es, stiften stets die anderen. Ein großer Irrtum! Dass ein abgefeimter Choleriker in ihm steckt, zeigt er schon als zänkischer Nachbar in Guédiguians »Marius und Jeanette« und erst recht als zorniger Bauer in »C'est quoi la vie?« von François Dupeyron. In seinem Meisterstück, Cédric Kahns Simenon-Verfilmung »Feux Rouges« (Nächtliche Irrfahrt), gelingt ihm eine furiose Entfesselung der Lebenswut, ein Rausch der Überschreitungen, in dem seine Figur ihr viriles Selbstvertrauen zurückerobern will.

Schon seine Erscheinung verführt zu manchem Trugschluss. Man könnte ihn für schmächtig halten, dabei misst er stattliche 1,82 Meter und ist nicht hagerer als nötig. Sein Gesicht scheint erfreulich gerundet, aber sein Haupt weist durchaus Kanten auf; zumal dank der kräftigen Kinnpartie. Seine großen Augen und die vorwitzige Nase verraten Neugier. Längst lenkt kein störender Haarschopf mehr von seinen Gesichtszügen ab. In »Ki lo sa?«, seinem ersten Film mit Guédiguian, ist er 1985 noch fast voll und lockig. Allmählich verschwinden die schütteren Büschel von seiner Stirn, bis endlich nur noch ein seriöser Haarkranz übrig ist. Das Publikum konnte ihm also entspannt beim Älterwerden zuschauen, das seine Figuren womöglich mehr stört als ihn.

Diese Präsenz der außerordentlichen Durchschnittlichkeit disponiert ihn für das Fach des Charakterdarstellers. Er ist ein Kollektivschauspieler, der die anderen nicht übertrumpfen will und ohne den der filmische Kosmos von Robert Guédiguian nicht denkbar wäre. Auch in die Ensemblestücke von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri fügt er sich gut, zuerst am Theater, dann im Kino. Tatsächlich dauert es eine Weile, bis Regisseure ihm Hauptrollen antragen. Auch da beweist er seine Zuverlässigkeit, ist ein verblüffender, aber glaubwürdiger romantischer Partner für Schauspielerinnen wie Carole Bouquet und Isabelle Huppert.

Er wird 1953 in Courbevoie als Sohn kommunistischer Eltern geboren. Am Pariser Mai 1968 hat er auf offenbar nicht immer legale Weise Anteil. Seine Liebe zum Schauspiel entdeckt er früh; am Konservatorium schließt er Freundschaft mit Ariane Ascaride und Catherine Frot, mit denen er später häufig vor der Kamera stehen wird. Mit ihnen gründet er eine eigene Truppe, nach deren Auflösung er anderthalb Jahre lang als Lehrer in der Provinz tätig ist. Im Kino tritt er bereits seit Ende der 1970er sporadisch auf, zuerst unter der Regie von Philippe de Broca, dann bei Bertrand Blier, Olivier Assayas, Mathieu Kassovitz, Cédric Klapisch und Alain Resnais. Er wird zu einem verlässlichen Gefühlswert für das Publikum. 1997 gewinnt er den César für die beste männliche Hauptrolle in »Typisch Familie!« nach einem Stück von Jaoui und Bacri, in dem er bereits auf der Bühne auftrat, wofür er für den Molière nominiert wurde.

Der Part des verschubsten Kellners Denis ist eine archetypische Darroussin-Figur: ein Leisetreter mit reichem Innenleben (aber dürftiger romantischer Intuition), der sich anfangs in stillen Protest flüchtet. Bald genügt sein träger Sarkasmus ihm selbst nicht mehr. Zuerst vorsichtig, dann entschieden tritt er in der munteren familiären Zerfleischungsorgie für seine Freundin (Jaoui) ein, er schlägt sich fast für sie. Es ist immer schön, wenn Darroussins Figuren sich die Zuneigung der geliebten Frauen verdienen, aber in diesem Fall gönnt man ihm sie besonders. Von nun an steht ein Mandat für seine Charaktere fest: Sie sollen sich eine Tatkraft erstreiten, an der es ihnen zuvor gebrach, weil sie sich selbst im Wege standen und mit dem eigenen Versagen oder vermeintlicher Mittelmäßigkeit haderten. Diese existenzielle Unzufriedenheit wird in seinen Filmen mit Guédiguian durch gelebte, aufopferungsvolle Solidarität überwunden. Ihr Befund der sozialen Verhältnisse mag sich verdüstern, die einstigen Ideale mögen verblassen, aber der aufrechte Gang gelingt nach wie vor.

.jpg)

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns