Ein paar Dinge, die wir über Bob Dylan wissen

Timothée Chalamet in »Like a Complete Unknown« (2024). © Walt Disney

Musiker-Biografien laufen gut. Und wenn dann noch Timothée Chalamet als Bob Dylan auftritt... Eine Pop-und Kinogeschichte des quecksilbrigen Stars

Wer ist eigentlich dieser Bob Dylan, von dem gerade wieder alle reden? Ein 19-jähriger Tramper aus Minnesota, der 1961 in New York aus einem Auto stieg, um in Greenwich Village den Folk neu zu erfinden? Ein Poet und Literaturnobelpreisträger, über den die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sagt: »Es ist, als würde vor dem Mount Everest eine Tafel stehen, auf der geschrieben ist: Höchster Berg der Welt. Oder so ähnlich. Bob Dylan sagt, was selbstverständlich die Wahrheit ist, die aber keiner außer ihm sagen könnte.« Doch was ist schon die Wahrheit? Bob Dylan geht angeblich sehr großzügig mit ihr um. Er ist ja auch noch Schauspieler, Stil-Ikone und Schnapsbrenner. Die Suche nach dem wahren Bob Dylan könnte also noch eine ganze Weile dauern – schließlich haben wir noch nicht über Motorräder, Drogen und Protestsongs gesprochen.

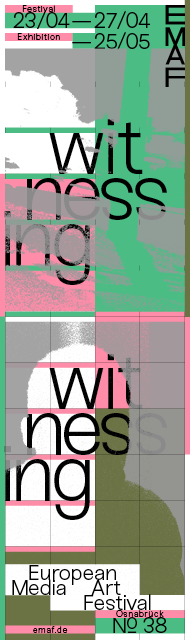

Doch jetzt, wo James Mangolds für acht Oscars nominiertes Bio-Picture »Like a Complete Unknown« in die Kinos kommt, mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle, lässt sich das ja alles bequem im Kino herausfinden, oder? Hmm, vielleicht. Gut unterhalten wird man auf jeden Fall. Doch den wahren Bob Dylan, quasi die Essenz seiner Songs, den Kern eines gelebten Lebens, wird man auch in diesem Film nicht finden. Vielleicht, weil jeder etwas anderes in dem heute 83-Jährigen sieht und er selbst viel zu oft Kurs und Image geändert hat, als dass man von Kontinuität sprechen könnte. »Ich ist ein anderer«, schrieb der französische Dichter Arthur Rimbaud – Bob Dylan hat die Bedeutung dieses Satzes früh erkannt.

Er galt als die große Hoffnung des Folk, als neuer Leitstern des Rock, Stimme einer Generation – und war zeit seines Lebens ein Querkopf und Egozentriker. Kurz: eine Ikone. So etwas schafft man nicht allein mit Musik, dazu gehört auch die Definitionsmacht über Bilder und Filme. Allein David Bowie kann Dylan in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Auf einer berühmten Grafik von 1966 (von Milton Glaser) sieht man Dylan bloß als Scherenschnitt, mit psychedelisch bunten Haaren – und erkennt ihn trotzdem sofort. Auch in Filmen muss man selten zweimal hinsehen, der wilde Lockenkopf ist Markenzeichen genug. Mit D. A. Pennebakers »Dont Look Back« (1967) wird er zum Archetyp des denkenden Rockstars.

Auf TikTok begeistert sich die Generation Z gerade für #bobdylancore und gibt sich Mühe, seinen Look aus den frühen Sechzigern möglichst authentisch zu kopieren. Also, junger Bengel mit wuscheliger Frisur und hochgezogenen Schultern, in kurzer Wildlederjacke und geräumiger Jeans. Eben so, wie auf dem Cover des legendären Albums »The Freewheelin' Bob Dylan«. Levi's hat gerade ein nachgeschneidertes »1960s Suede Jacket« für 1200$ im Angebot. Warum auch nicht, der notorische Jeans-Träger Bob Dylan hat sich noch nie vor kommerziellen Geschäften gescheut, und auf lange Sicht haben sie seinen Ruf kaum angekratzt. 1994 erlaubte er Richie Havens sogar, seine Hymne »The Times They Are A-Changin'« in einem Werbespot für die zugeknöpfte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Coopers & Lybrand zu singen. Die Vermarktung der eigenen Whiskeymarke »Heaven's Door« läuft auch nicht schlecht. 1961 hätte einem das in Downtown New York kein Mensch geglaubt, dass die sogenannte Gegenkultur einmal so geschäftstüchtig wird.

Dylan hatte vor seiner Ankunft in NYC ein Studium der Kunstwissenschaften geschmissen und seinem jüdisch-kleinbürgerlichen Elternhaus den Rücken gekehrt. In New York suchte er viele Dinge, doch vor allem wollte er sein an Chorea Huntington erkranktes Vorbild Woody Guthrie besuchen, den legendären linken Folk-Sänger – »Your Land Is My Land« – mit dem Aufkleber »This Machine Kills Fascists« auf der Gitarre. Das Zusammentreffen zweier Folkgenerationen steht am Anfang von »Like a Complete Unknown«. Eine Art Staffelübergabe, bei der (zumindest im Film) auch Pete Seeger (Edward Norton) anwesend ist, ein weiterer legendärer Folksänger und Bürgerrechtsaktivist. Dylan spielt da im Krankenhaus ein paar alte Songs von Guthrie (Scoot McNairy), der davon so gerührt und begeistert ist, dass er mit der Faust zustimmend gegen seinen Nachttisch hämmert, sprechen kann er kaum noch. Eine sehr intensive und berührende Szene.

Das Greenwich Village, das James Mangold in seinem Film zeigt, ähnelt trotzdem einem in nostalgisches Licht getauchten Bilderbogen. Ungefähr wie das warme Winterlicht auf dem Cover von »The Freewheelin' Bob Dylan«. Auf Straßen und in Cafés sehen wir charismatische, doch nie zu sperrig aussehende Beatniks und junge Frauen, die irgendwas mit Kunst oder Aktivismus machen. In Nachrichten aus dem Off oder auf Plakaten mit Demonstrations-Aufrufen geht es um Kuba, Vietnam oder die Bürgerrechtsbewegung. Die atomare Auslöschung war damals eine sehr reale Bedrohung – in Greenwich Village wollten sie alle etwas dagegen tun. Bob Dylan war dabei, als Martin Luther King 1963 in Washington seine berühmte »I have a dream«-Rede hielt, und spielte dort seinen ersten Hit: »Blowin' In the Wind«. Auch Timothée Chalamet greift in James Mangolds Film immer wieder beherzt in die Saiten und trifft den engagierten Ton von Songs wie »A Hard Rain's A-Gonna Fall« überraschend gut.

In schneller Reihenfolge tauchen in »Like a Complete Unknown« auch all die legendären Typen auf, die man aus Pop-Geschichtsbüchern und einschlägigen Dokumentarfilmen kennt: Johnny Cash, Allen Ginsberg, Bob Neuwirth, Dave van Ronk, Alan Lomax. Das ist rasant inszeniert, Kostüme und Ausstattung wirken authentisch, auch die Gesangsbeiträge der anderen Schauspieler überzeugen – allen voran Monica Barbaro als Joan Baez. Dennoch wirkt das 1961er Greenwich Village von »Inside Llewyn Davis« wahrhaftiger. Vielleicht, weil die Coen-Brüder auch die Kälte der Konditionen zeigen und die Möglichkeit des Scheiterns. Es ist die gleiche Folkszene, es sind dieselben Clubs und Cafés, nur geht es hier nicht um Bob Dylan, sondern um einen anderen (an Dave van Ronk modellierten) Sänger und Songschreiber, der weniger Glück und Erfolg hatte. Am Ende liegt Llewyn Davis am Boden, während nebenan ein noch unbekannter Bob Dylan den ersten Song seines Sets spielt.

Wie die meisten Bio-Pictures mit Popbezug verfolgt »Like a Complete Unknown« eher den Aufstieg eines kommenden Superstars – mit einer Metamorphose als Höhepunkt. Auf dem Newport Folk Festival, im Juli 1965, verwandelt sich der strubbelige Dylan, gefühlt eben noch Kneipenmusiker, in einen exzentrisch introvertierten »Star of Electricity«. Jeder halbwegs intellektuelle Rockmusiker wollte danach genauso cool rüberkommen wie dieser Kerl in smarten Chelsea-Boots, engen schwarzen Jeans und einem ikonischen Hemd mit Polka-Dots, das später von Comme des Garçons erfolgreich nachgeschneidert wurde. Dylans Band ließ die Verstärker röhren, die alten Fans buhten entsetzt, doch der neue Sound des Folkrock war nicht mehr aufzuhalten. Da konnte Pete Seeger während des Auftritts noch so sehr nach einer Axt suchen, um das Stromkabel durchzuhacken.

Das Konzert in Newport war der folgenschwerste der vielen Imagewechsel, die Bob Dylan seinen Fans bis heute zumutete. Später werden ihn britische Fans Verräter nennen, weil er von ihren Erwartungen abweicht, ohne sich um die Kollateralschäden zu kümmern. Dabei zeigt sich schon in Pennebakers »Don't Look Back« ein neuer Dylan. Die Dokumentation begleitet ihn auf seiner Englandtour im Frühjahr 1965 – die letzte als akustischer Folksänger – und gilt als Meilenstein. Für Kurt Cobain war es »the only good documentary about rock and roll«. Dabei lag der Rock'n'Roll zu diesem Zeitpunkt noch mehr in der Attitüde als in der Musik. Das Wort »Protestsänger« war da für Dylan bereits ein rotes Tuch, eine Schublade, in die faule Kritiker ihn stecken möchten, weil sie seine komplexen Songs mit ihren Querverweisen bestenfalls halb verstehen. »Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mister Jones?«, sang Dylan damals in »Ballad of a Thin Man«.

Auch Martin Scorsese hat in seiner dreieinhalbstündigen Dokumentation »No Direction Home« eine Menge zu zeigen – vor allem lässt er den Künstler selbst ausführlich zu Wort kommen und über prägende Einflüsse und wichtige Wegkreuzungen reden. Scorsese ist eindeutig ein Fan und Kenner. 2019 reichte er die »Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese« nach, einen »Pseudo-Dokumentarfilm«, der fiktives mit dokumentarischem Material mischt. Hier steht eher der Mythos im Vordergrund, das schwer zu greifende, das Dylan erst zu Dylan macht.

In »No Direction Home« vergleicht sich der Songwriter mit einem Schwamm, der alles aufsaugt, was ihm begegnet, um es dann in anverwandelter Form weiterzugeben: »You know my songs. But that is not the same as knowing me«, sagt er in einem selten offenen Interview zu Scorsese. »It's not me. It's the songs. I'm just the postman. I deliver the songs. That's what all the legend, all the myth is about – my songs.« Die Traditionen der amerikanischen Musik, zwischen Woody Guthrie, Hank Williams und Muddy Waters – aber auch der neue Sound aus England, die Beatles und Kinks – sind für Dylan ein Nachschlagewerk, aus dem er sich bedient, »wie es sich für einen guten Trickster gehört«. Ein Trickster ist nichts anderes als ein Schwindler, die mythische Verkörperung von Mehrdeutigkeit, Ambivalenz, Falschheit, Widerspruch und Paradox.

Im Städtchen Hibbing/Minnesota trug Bob Dylan noch den Namen Robert Allen Zimmerman und träumte wie viele Teenager von einer Karriere als Rock'n'Roller. Doch dann entdeckte er den Folk und dessen oft seltsam wahre Geschichten. Er war nicht der Einzige, man sprach von einem Folkrevival. Albert Grossmann, der Manager von Bob Dylan und Peter, Paul & Mary war 1959 auch der Initiator des Newport Folk Festivals. Die Rolle des Produzenten Bud Grossman im Film »Inside Llewyn Davis« ist an seine Person angelehnt.

»He's putting a younger face to folk«, erklärt in »Like a Complete Unknown« ein Mitarbeiter des Columbia-Labels, wo Dylan nur wenige Monate nach seiner Ankunft in New York bereits einen Vertrag unterschreibt. Der gut aussehende junge Sänger war definitiv leichter zu vermarkten, als so mancher Vollbart und Sandalen tragender Folk-Archäologe. Seine coolen Accessoires – die Huckleberry-Finn-Mütze aus Cord oder die dunkle Wayfarer-Sonnenbrille – hatte sich Dylan von Bluessängern wie Lightnin' Hopkins und Blind Willie McTell abgeschaut. Die Bühnenshows von Little Richard sind ebenso wenig spurlos an ihm vorübergegangen wie später Stil und Sound britischer Mods. Selbst die radikal anklagende Haltung von »Masters of War« – laut Dylan kein Anti-Kriegssong, sondern ein Lied gegen den »militärisch-industriellen Komplex« – war letztlich so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. In »Like a Complete Unknown« ist es dieses Lied, das bei Joan Baez das Interesse an dem charismatischen Songwriter weckt.

Wen wundert's also, dass Dylan auch in Pennebakers »Dont Look Back« immer wieder auf sein Image als Protest- und Folksänger angesprochen wird. Doch kein Dementi, kein Hinweis auf neue, eher poetische Songs half. In Interviews wirkt der Sänger oft aufgeputscht, von Amphetaminen oder anderen Substanzen, seine kryptischen Äußerungen wirken egozentrisch und feindselig. Nur selten sind sie so charmant surreal wie auf der berühmten Pressekonferenz 1965 in San Francisco: »Sehen Sie sich als Sänger oder eher als Poet?«, will da ein Journalist wissen. Dylan grinst sein schönstes Grinsen: »Wissen Sie, ich sehe mich vor allem als Song and Dance Man«, erklärt er unter dem Gelächter des ganzen Saals. Bob Dylan war damals ein Gott, doch seine Jünger gingen ihm langsam auf die Nerven.

Ein Jahr später, im Sommer 1966, folgt die zweite große Zäsur in der Karriere des Sängers. Ein schwerer Sturz mit seiner Triumph Tiger, Ergebnis: Kopfverletzungen und mehrere gebrochene Halswirbel. »Ich hatte einen Motorradunfall gehabt und mich verletzt, aber ich erholte mich. In Wahrheit wollte ich der Tretmühle den Rücken kehren«, behauptet Dylan später in seiner Autobiografie »Chronicles«. Die Heilung verlief schleppend, da er sich wegen seines aufreibenden Lebensstils und seines Drogenkonsums ohnehin in schlechtem Gesundheitszustand befand. An diesem Punkt endet »Like a Complete Unknown«, aber auch das deutlich experimentellere Bio-Picture von Todd Haynes. In »I'm Not There« gibt es keinen Bob Dylan – nur sechs Charaktere, die unterschiedliche Facetten seiner Persönlichkeit darstellen: Musiker, Geschichtenerzähler, Lichtgestalt, Diva, Betrüger oder Visionär. Fantastisch verkörpert von Stars wie Cate Blanchett, Richard Gere oder Heath Ledger. Und der Regisseur hat schon bei »Velvet Goldmine« gezeigt, wie gut er Mythen und Systematik der Popkultur versteht.

Der zum Propheten gewordene Dylan zieht sich nach seinem Unfall für viele Jahre von den Bühnen zurück, lebt Upstate New York, im Hudson Valley bei Woodstock, umgeben von den treuen Musikern von The Band. 1967, auf dem Höhepunkt der Hippiebewegung, veröffentlicht der erst 26-Jährige das von Bibelstudien geprägte, sehr frühe Alterswerk »John Wesley Harding«. Und als 1969 in unmittelbarer Nachbarschaft das Woodstock Festival über die Bühne ging, verkrümelte sich Dylan nach Nashville, um dort ein Country-Album aufzunehmen und mit dem als erzkonservativ geltenden Johnny Cash »Girl From The North Country« zu singen. Auch »Tarantula«, eine Mischung aus experimentellem Roman und Prosagedicht, verwirrte die Fans – und trotzdem krochen alle tiefer und tiefer in den Kaninchenbau seiner Lyrik. In »I'm Not There« gibt es einen kurzen, äußerst amüsanten Einblick in das nerdige, ungeheuer detaillierte Geheimwissen der wahren Jünger des Meisters, genannt Dylanologen. Deren größte Prüfung war sicherlich, dass Bob Dylan 1979 seine Liebe zu Gott entdeckte und danach als Wiedergeborener Christ der Gemeinde drei Alben mit Gospelsongs und anderen himmlischen Gesängen schenkte.

Schon früher hatte der Sänger und Songwriter, der es gewohnt war, dass Kamerateams ihn begleiten, mit der Schauspielerei geliebäugelt. Die Inszenierung von »Subterranean Homesick Blues« als Proto-Musik-Video in »Dont Look Back« war ja auch wirklich hinreißend. Eine Rolle in einem Western von Sam Peckinpah kam ihm da wohl gerade recht. »Pat Garrett & Billy the Kid« hatte allerdings nicht das Kaliber von »The Wild Bunch« – auch wenn Dylans Filmmusik, vor allem der Hit »Knocking On Heaven's Door«, noch heute gut ins Ohr gehen. Die Rolle von Billy the Kid war mit Kris Kristoffersen gut besetzt, auch James Coburn als Pat Garrett macht eine gute Figur. Nur bei Dylan weiß man nicht so recht, was er da überhaupt tut, seine Mimik ist minimalistisch, die Wortbeiträge sind rar, doch der schräg auf dem Kopf drapierte Zylinder steht ihm vorzüglich. Als Alias folgt er Billy the Kid, hilft ihm sogar mit einem gut gezielten Messerwurf, doch Sinn macht die Rolle eigentlich nicht. Die »Chicago Tribune« schrieb, der Film »scheint in emotionaler Zeitlupe gedreht«.

Doch das Ende des Westerns war in diesem Film von 1973 unauflöslich mit dem Verblassen der 1960er-Jahre verbunden. »The times they are a-changing« … wieder einmal. Spätere Auftritte, wie der in »Masked and Anonymous«, einem kruden Endzeit-Spektakel des Seinfeld-Autors und Regisseurs Larry Charles, waren noch schwerer auszuhalten. Selbst die hochkarätige Besetzung, mit Jeff Bridges, John Goodman, Mickey Rourke und Angela Bassett, konnte nichts retten. Roger Ebert gab dem Film einen halben Stern und nannte ihn »eine Eitelkeitsproduktion jenseits aller Vernunft«. Immerhin, das schmale Oberlippenbärtchen, das Dylan trug, stand ihm ausgezeichnet. Dass es noch schlimmer geht, beweist »Hearts of Fire«. Der Sänger spielt hier einen Rockstar, der nach 15 Jahren Pause zurückkehrt, zu, wie es im Trailer heißt, »kreischenden Fans und willigen Frauen«. Na gut, Dylan hat dann ja auch noch vor Johannes Paul II. und Kardinal Ratzinger gespielt, und 2016 gab es den Literaturnobelpreis. Abgeholt hat er die Auszeichnung aber erst mal nicht – »andere Verpflichtungen machen das leider unmöglich«, teilte er der Akademie schriftlich mit.

Ein pralles Leben also, dessen aufregendster Abschnitt nirgendwo so klug und reflektiert gezeigt wird wie in Todd Haynes furioser Collage »I'm Not There«. Biografische Elemente, Zeitgeschichte und Dylans Songtexte verbinden sich hier zu einem kreativen Kaleidoskop. Gleich sechs Schauspieler verkörpern die Facetten und Widersprüche der Persona des Songwriters. Allen voran Cate Blanchett, die grandios den »Rock-and-Roll-Märtyrer« gibt, immer leicht weggetreten, aber an Charisma kaum zu überbieten. Den folkloristischen Trickster spielt der 14-jährige schwarze Schauspieler Marcus Carl Franklin, der stur beharrt, er sei Woody Guthrie. Stolz zeigt er auf den berühmten Aufkleber auf seiner Gitarre. Auch Rimbaud und eine Art Billy the Kid tauchen als Alter Egos auf. Mit der realen Biografie von Bob Dylan hat das alles nur am Rande zu tun – und trotzdem trifft es ihn und die Bedeutung seiner Kunst: »In dem Moment, in dem man versucht, Dylan festzuhalten, ist er nicht mehr da, wo er eben noch war. Er ist wie eine Flamme: Wenn du versuchst, ihn in der Hand zu halten, wirst du dich mit Sicherheit verbrennen. Dylans Leben der Veränderung, des ständigen Verschwindens und der ständigen Verwandlung weckt die Sehnsucht, ihn festzuhalten und festzunageln. Deshalb ist seine Fangemeinde so versessen darauf, die Wahrheit, das Absolute und die Antworten über ihn zu finden – Dinge, die Dylan nie liefern und nur enttäuschen wird«, kommentierte Todd Haynes die Frage, warum es gleich sechs Schauspieler braucht, um die Facetten von Dylans Persönlichkeit darzustellen. Ein schöneres Schlusswort kann man sich schwer vorstellen.

.jpg)

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns