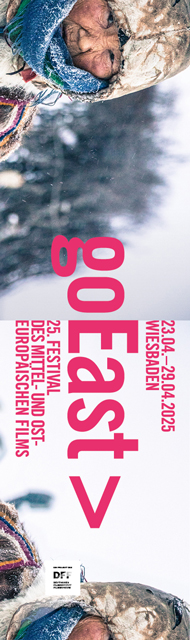

Sie erlöst uns nicht

Die Freundschaft zwischen Regisseuren fasziniert mich immer wieder. Ihr Andauern gibt Rätsel auf. Immerhin könnte sie durch Eitelkeit oder die Konkurrenz, in der sie stehen, verhindert werden. Im Gegenzug mag sie eine ähnliche, womöglich gar deckungsgleiche Auffassung vom Kino verbinden. Es nimmt nicht wunder, dass Andres Veiel und Andreas Dresen eine persönliche und eine Filmfreundschaft verbindet?

Die Zwei kennen sich seit langer Zeit. Es fing wohl vor gut drei Jahrzehnten an, als sie gemeinsam im Filmmuseum Potsdam über Veiels »Balagan« diskutierten. Daraus wurde eine veritable Tradition; an diesem Dienstagabend sprechen sie über »Riefenstahl«, der Dresen tief beeindruckt hat. Ich war gespannt, denn Filmemacher entdecken in der Arbeit eines Kollegen immer noch ganz andere Aspekte als ein Kritiker. Dresen nimmt bei diesem Gespräch für eine Stunde gleichsam selbstlos noch zwei weitere Positionen ein: als Zuschauer und als Repräsentant des Saalpublikums.

Er macht dies mit doppelt atmosphärischem Gespür, denn zum Auftakt greift er die gespenstische Stimmung des Schlusses auf, den wir gerade gesehen haben. In diesen Momenten, als der Film zurückkehrt zurückkehrt zur Natursymbolik von »Das blaue Licht«, lege der "Geist Riefenstahls sich wie eine Gischt über das Land". Er hatte auch den Duktus eines der Anrufer noch im Ohr, mit dem die Regisseurin am Telefon über die deutsche "Anlage" für Anstand und Moral sprach: Unweigerlich steht dieser Abend im Zeichen der Erschütterungen des Wahlergebnisses vom vorangegangenen Sonntag. Ob er eine Heutigkeit fassen oder kenntlich machen wolle? Riefenstahls ästhetischen Einfluss macht Veiel etwa für die Masseninszenierung der (Winter-)Olympiade in China und die Moskauer Siegesparaden am 9. Mai namhaft. Er berichtet, wie er »Riefenstahl« in den USA vorstellte, wo man ihn bedrängte, der Film müsse unbedingt noch vor den Wahlen herauskommen. Der Kandidat der Republikaner verbreitete ja nicht nur Lügen am laufenden Meter, er führte auch Begriffe wie die "Verseuchung des Blutes" im Mund,e die Göring einst für die arische Rasse befürchtete.

Sein neuer Film verhandelt ein insofern archetypisches Veiel-Thema, als es weit und komplex gefasst ist. Tatsächlich kam er jedoch als eine Auftragsarbeit zu ihm. Es ist ungewohnt, dass er erst als Zweiter das Interesse an einem Stoff entwickelt. Es wird durchaus ein Spannungsverhältnis zum eigenen Film spürbar. Er verhehlt nicht, dass es Konflikte gab mit seiner Produzentin Sandra Maischberger, die als Fernsehjournalistin mit anderen professionellen Vorstellungen an den Stoff heranging und ungeduldig wurde ob der langen Schnittperiode. Die Zwei mussten sich zusammenraufen. Auf die Frage, weshalb Maischbergers Riefenstahl-Interview von 2002 nicht vorkomme, erwidert er unumwunden: weil es unbrauchbar war, inhaltlich nichts hinzugefügt hätte. Dass sie an der Mauer Riefenstahl zerschellt sei, hat die Moderatorin indes in fast gleichem Wortlaut beschrieben. An diesem Abend hört man einem Filmemacher zu, der einfach nicht anders kann, als aufrichtig zu sein.

Wenn zwei Regisseure über ihren Beruf sprechen, geht es nicht nur um den Film, der entstand, sondern auch um den, der es hätte werden können. Letzteres muss man in den Plural setzen, denn der Stoff ließe unzählige Variablen zu. (Eine von ihnen wäre ein Zwiegespräch zwischen Veiel und Riefenstahl gewesen.) 700 Kisten umfasst Riefenstahls Nachlass - um so viel anzusammeln (und Unliebsames auszusortieren), braucht es schon ein gerüttelt Maß an Eitelkeit! Mithin war es eine ungemein arbeitsteilige Produktion; allein drei Archiv-Producer weisen die Credits auf. Die langen Monate, die Veiel im Schneideraum verbringt, sind von gewissenhaften Suchbewegungen geprägt. Hier ging es beispielsweise um das Problem, an welcher Stelle Riefenstahls Kindheit auftauchen solle. Er denke oft zu geradlinig, erklärt Veiel, während seine Editoren assoziativer herangehen. Ich muss dabei an "Beuys" denken, seine vorangegangene Arbeit mit Stephan Krumbiegel und Olaf Voigtländer denken. Im Bonusmaterial der DVD nehmen noch einmal ganz andere Themenkomplexe Gestalt an – erstaunlich, dass die Diskussion der Schuldfrage, Bomben im Weltkrieg abgeworfen zu haben, in den deleted scenes gelandet ist!

Beide Filme unterscheiden sich wesentlich. Im ersten kommen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort und bringen eigene Perspektiven ein; der zweite hingegen bleibt in der Spirale Riefenstahl. Mir fehlen einige Kontexte, die einen Konjunktiv hineingebracht hätten: ihre Anfänge als Tänzerin, die vor dem Hintergrund der Reformbewegungen in der Weimarer Republik stehen; der Bergfilm wiederum, in dem sie bekannt wurde, war ein ursprünglich sozialdemokratisches Genre. Dennoch führt von »Beuys« ein gerader, indes nicht zwangsläufiger Weg zu »Riefenstahl«: zwei Künstlerfiguren, die sich den Kameras offensiv gestellt haben und sie nutzten, wenngleich in unterschiedlichen Graden, um Legenden fortzuschreiben. Eine ferne Verwandtschaft sehe ich im performativen Element ihres Schaffens, dem Haptische. Beim Wiedersehen von »Riefenstahl« begreife ich erneut, dass sie eine Regisseurin des Materials ist. Aber: Mit Beuys ringt Veiel, mit Riefenstahl kämpft er. Als Nächstes nun Arno Breker, will Dresen wissen? Lieber nicht!

Über die künstlerischen Qualitäten der Filmemacherin hat er wenig Gutes zu sagen. Ihrer Regie eignet etwas Ausbeuterisches. Immerhin: Als gelernte Tänzerin hatte sie ein Gefühl für Raum und Rhythmus und sie besaß die Fähigkeit, bei der Montage etwas herauszuholen aus den Bildern. Sie war jedoch eine miserable Autorin. Er hat 20 Drehbuchentwürfe gelesen, die sie nach dem Krieg verfasste, darunter eines über Toreros, wo ein Spanien-Klischee das nächste jagte. Als er ihren Mangel an Humor beklagt, bringt das erst seinen Gesprächspartner und sogleich den Saal zum Schmunzeln.

Veiel sieht in Riefenstahl den Prototyp des Faschisten, der die Schwäche verachtet. Ihr Lebensprogramm der Selbstoptimierung unterstreicht dies, das in dem Moment beginnt, wo der Vater sie als Kind ins Wasser wirft: Sie wirft ihm diesen Akt der Gewalt nicht vor, sondern ist stolz auf die Schwimmkünste, die sie fortan erwirbt. Als Filmemacherin wird sie die Stärke verherrlichen. Unter diesem Aspekt betrachtet er auch die berühmte Turmspringer-Sequenz aus ihrem Olympia-Film. Er hat keine Freude an dem Schweben der Körper. Rechtfertigt das den ästhetischen Übergriff, die Ausschnitte mit einer neu komponierten Musik von Freya Arde zu unterlegen? Das fragt Dresen nicht. Meine Antwort lautet: Nein.

Es ging darum, sich nicht von der Ambivalenz dieser Figur überwältigen zu lassen. Das große Problem sei ihre innere Bewegungslosigkeit. In ihrer Geschichte fehlt der dritte Akt, die Katharsis. Sie erlöst uns nicht. Der qualvollen Pflicht des Wissens, von der Imre Kertész schreibt, entzieht sie sich ihr Leben lang. Ihr Schweigen wirkt in den ersten Filmminuten fast dämonisch, jedenfalls feindselig: wie ein unberechtigter Vorwurf. Veiel erwähnt ein frühes, erstes Fernsehinterview von 1954, das man gern im Film gesehen hätte. Es mute wie eine Leseprobe ihrer zukünftigen Rolle an, zu der anfangs noch nicht die Wut gehört. Von da an perfektioniert sie die Verschleppung der Wahrheit.

Mit Empörung ist ihr nicht beizukommen, ebenso wenig mit dem Wechselrhythmus von Lüge und Widerlegung. Sie besitzt den Machtvorteil der Narzisstin. Auch bei weniger Interviewpassagen wäre sie noch über präsent im Film. Veiel spricht davon, dass er stets die Lufthoheit zurückgewinnen musste. Deutungshoheit hätte es auch getan, aber so wird klar, dass er sich gegen sie wappnen musste. Aus der eigenen Spirale findet der Film heraus, indem er das Wesen der Lüge reflektiert, ihre Ebenen, ihre Notwendigkeit, ihre Konsequenz. Über das Massaker im polnischen Konskie 1939 legt sie immer neue Schichten der Verschleierung: eine Kriegsberichterstatterin auf Hitlers Geheiß, die nichts gesehen haben will. Der später entdeckte Brief eines Adjutanten lässt darauf schließen, dass sie nicht nur Zeugin der Ermordung von 22 Juden war, sondern sie womöglich mit ausgelöst hat. Ihre Lügen erfüllen ein Bedürfnis, meint Veiel, in einem Land, das genug hat von seiner Schuld. Geschlagene 30 Stunden hat sie mit ihrem Anrufbeantworter aufgezeichnet, allesamt Unterstützungsbekundungen nach ihren spektakulären Talkshowauftritten. Wie viele negative Reaktionen mag sie gelöscht haben? Sogar jüdische Emigranten, die zurückgekehrt sind, drücken ihre Bewunderung aus.

Sein Film hätte anders enden können, auch das war ein Kampf. Es hätte Material gegeben, auf dem zu sehen ist, wie ihre Fassade allmählich Risse bekommt. Für Veiel stellte sich die Frage, ob er Riefenstahl die Chance gibt, ein Mensch zu werden durchs Älterwerden? Das mochte er nicht zulassen. Dann war doch die Gischt der stimmigere Ausklang.

.jpg)

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns