Böse Menschen haben keine Lieder

Das erste Bild, das mir zu Hiroshima einfällt, ist die Ruine eines Gebäudes mit einem markanten Kuppeldach. Von ihm ist nur noch das Gerüst übrig, das einem Skelett ähnelt. Es gibt zahllose Ansichten von ihm, oft ist zu sehen, wie es die Trümmer der zerstörten Stadt überragt. Merkwürdig, erst jetzt kam ich auf die Idee, mich zu fragen, was es mit ihm auf sich hat.

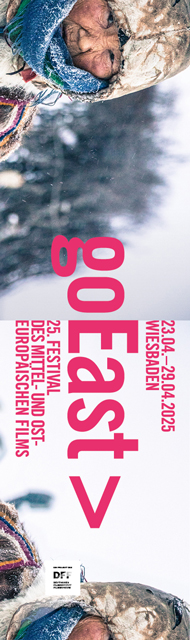

Die Suchmaschine liefert rasch die Antwort. Es diente der Präfektur Hiroshima ab 1915 als Produktionsausstellungshalle, nach dem Krieg wurde es zum Friedensdenkmal umgewidmet. Es hat sich also nicht nur mir eingeprägt. In Japan nennt man es alternativ die „Atombombenkuppel“; die UNESCO hat es 1996 in ihre Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. In den letzten Tagen habe ich es mehrfach gesehen, weil ich über die Filmreihe schreiben will, die aktuell das Japanische Kulturinstitut in Köln zeigt. Sie trägt den Titel „Der Wert des Erinnerns“ (https://co.jpf.go.jp/veranstaltungen/kalender/der-wert-des-erinnerns/) und läuft noch bis zum 19. Mai. Während wir in Europa der 80. Jahrestage der Befreiung der Konzentrationslager und demnächst des Kriegsendes gedenken, blickt man in Japan schon voraus auf den den 6. und 9. August. Von der Zukunft handeln tatsächlich viele Filme der Reihe.

Die Auswahl ist ungewöhnlich. Eigentlich würde man in diesem Kontext Shohei Imamuras „Schwarzer Regen“ erwarten, aber das Kulturinstitut legt den Schwerpunkt auf Titel, die weniger sichtbar sind. Nicht alle handeln von den Feuerbränden, die Hiroshima und Nagasaki verheerten. Es sind Meisterwerke zu sehen, aber vor allem Zweitklassiker sowie ein europäischer Film, der vorzügliche „Onoda – 10000 Nächte im Dschungel“ von Arthur Harari, der mich an dieser Stelle schon mehrfach beschäftigte (in den Einträgen vom 3.6. 2022 und vom 3. 8. 2023). Gestern sah ich mir endlich meine langgehegte Criterion-Ausgabe von Kon Ichikawas „Biruma no tatego“ (eigentlich „Die birmanische Harfe“, in den kriegsfilmseligen 1950ern bei uns aber als „Freunde bis zum letzten“ herausgekommen) an, der von einer versprengte Einheit auf Birma am Kriegsende handelt. Er geizt nicht an Pathos, dennoch verstörend, wie lyrisch er anmutet.

Der Gefreite Mizushima beherrscht das Instrument meisterlich, es dient dem Späher als Warnsignal für seine Kameraden oder zur Entwarnung, dass keine gegnerischen Truppen zu sehen sind. Es wird viel gesungen in der japanischen Einheit, Hauptmann Inouye dirigiert seine erschöpften Männer mit der Inbrunst eines Friedensengels. Einmal stimmen sie das Volkslied „Hanyo no yado“ an, auf das sie unversehens aus dem britischen Lager ein Echo hören: Dort wird ein Gegenlied, „Home, Sweet home“, gesungen, das die gleiche Melodie hat und von den gleichen Gefühlen handelt. Die Botschaft von Ichikawas Anti-Kriegsfilm ist bereits in der Musik aufgehoben.

Inouyes Trupp erfährt mit dreitägiger Verspätung vom Kriegsende und begibt sich ohne Zögern in Gefangenschaft. Dort kommt es zu ersten Gesten der Aussöhnung. Derweil will eine andere Einheit nicht kapitulieren und Mizushima erklärt sich bereit, sie umzustimmen. Sein Vorhaben scheitert, er überlebt als Einziger den Beschuss der Briten und wird von einem buddhistischen Mönch gepflegt. Er stiehlt dessen Kleidung, verdient sich diesen Habit aber bald. Fortan hält er sich fern von seinen Kameraden – recht eigentlich ist er ein Deserteur -, die aber wiederholt den unverwechselbaren Klang seines Harfenspiels hören. Mizushima bricht mit seinem bisherigen Leben, entzieht sich beharrlich der Möglichkeit, als Kriegsgefangener heimkehren zu können. Die Beinahe-Begegnungen mit seinen Kameraden haben mich ein wenig an „Das kostbarste aller Güter“ erinnert, wo der jüdische Gebetsschal an die Stelle der Harfe tritt. Indes, Ichikawas Figuren betreiben auf je eigene Weise eine Gegenwartsbewältigung, die erste Wunden heilen soll. Während seine Waffenbrüder nach vorn blicken, folgt der falsche/ echte Mönch seinem Mandat, die Gefallenen würdig zu begraben.

Stark beeindruckt hat mich „Sakuratai 6. August“ von Kaneto Shindo. Der Regisseur, von dem man „Die nackte Insel“ kennen kann und der zwei epochale Geisterfilme gedreht hat („Onibaba“ und „Kuroneko“), wurde in Hiroshima geboren. Ganz früh (in „Die Kinder von Hiroshima“ von 1952), und danach in drei weiteren Regiearbeiten hat er sich mit der Zerstörung seiner Heimatstadt beschäftigt. „Sakuratai 6. August“ ist ganz erstaunlich, eine Mischung von historischen und 1988 aktuellen Dokumentaraufnahmen sowie Spielszenen. Heute würde man letztere „Re-enactment“ nennen, aber Shinoda gehört zu einer anderen Klass als die ratlosen Regisseure beim ZDF. Sein Film beginnt mit der Gedenkfeier für eine Theatertruppe, der ein Schrein in einem Tempel gewidmet wird. Die Compagnie, die ihr beachtlich ausgreifendes Repertoire in ganz Japan aufführte, war 1945 in Hiroshima ansässig. Die meisten Mitglieder waren Linke, wurden aber vom Ministerium verpflichtet, nationalen Geist zu verbreiten: Wanderschauspieler unter Polizeiaufsicht. Zwei Überlebende pflegen das Vermächtnis in Wort und Tat.

Der Fokus auf die Truppe bringt ungekannte Aspekte zum Vorschein; ich zögere, von „Originalität“ zu sprechen. Shindo stellt eine aufwühlende Nähe her. Er wechselt zwischen den Zeit- und Erzählebenen, um immer tiefer in der Vergangenheit zu schüren. Er befragt weitere, befreundete Darstellerinnen und Darsteller. Die Stationen der letzten Tournee werden gleichsam als Countdown zur Katastrophe rekapituliert. Das Dokumentarmaterial vom 6. August ist markerschütternd, eine Vorstellung vom ganzen Ausmaß des Grauens vermittelt es zum Glück nicht. Fast die Hälfte der Stadt ging in anderthalb Stunden in Asche auf, danach fiel zwei Stunden lang ein schwarzer Regen, der die Radioaktivität meilenweit verbreitete. Die Regierung klärte die Bevölkerung jedoch nicht über die tatsächliche Gefahr auf. Die Zeitzeugen sprechen stets von der „seltsamen Bombe“. Die Tage danach werden als ein umgekehrter Countdown erzählt. Einige Ensemblemitglieder sterben unmittelbar nach der Detonation, andere werden in fernliegende Krankenhäuser transportiert. „Ich bin ein Geist“, haucht Mayaruma, ihr Anführer, als Kameraden ihn an einen sichereren Ort verbringen wollen. Einmal filmt Shinoda den gleichen Moment der Flucht aus unterschiedlichen Perspektiven.

Ein Arzt kommt auf der Gegenwartsebene zu Wort, der die Opfer als Student versorgte. Akribisch schildert er die Symptome, führt gründlich vor Augen, was die Atombombe in diesen Körpern anrichtete. Shinoda schildert ihr entsetzliches Sterben in nachgestellten Szenen. Die Haare fallen büschelweise aus, erbrechen sich, die Haut ist von furchtbaren Ekzemen übersät. Am Ende wollen sie noch einmal nach draußen, schleppen sich mit letzter Kraft zum Licht. Zugleich werden Leben und Werdegang der Schauspieler nacherzählt. Eine Liebeshochzeit stand bevor, das Paar konnte sich nur zu Spaziergängen treffen, Kaffeehäuser gab es noch nicht. Mayurama starb mit 44 Jahren, das jüngste Ensemblemitglied wurde 21.

.jpg)

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns